【速報】カードご利用のお知らせ イオンフィナンシャルサービス株式会社

【速報】カードご利用のお知らせ というメールが届いたら本物なのか? 件名(subject) 【速報】カードご利用のお知らせ 差出人名...

【速報】カードご利用のお知らせ というメールが届いたら本物なのか? 件名(subject) 【速報】カードご利用のお知らせ 差出人名...

Q.ウォンバットは日本で飼える?値段は? 飼育方法は?簡単?難しい?詳しく教えてください。 Q.ウォンバットはどんな性格ですか? Q....

【夢見る川の物語】 ある静かな村に、 小さな川が流れていました。 川の水は、ゆっくりと、確実に流れ、 その音は周囲の静けさに...

スーパーコピーブランドのコメント書き込みやメール... これは何年も継続しているスパム行為である。 ・ スーパーコピーブランド専門 ...

Q.自動化ツールとボットの違いを教えてください A.自動化ツールとボットの違いについて説明します。 **自動化ツール**は、特定のタ...

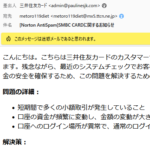

SMBC CARDに関するお知らせ というメールが届いたら100%迷惑メール! If you receive this email, i...

楽天銀行のメール設定に異常が発生しています というメールが届いたら100%迷惑メール! If you receive this emai...

Q.予定をおさえるは 押さえると抑えるのどちらの漢字を使うのが正しいですか? また、馬券は穴を買うけど本命もおさえるという場合は 抑え...

どう?君たち出てる? 期待してるんだけど? AT確率・機械割 設定 初当り合算 出玉率 設定1 1/259.5 97.8% 設...

Q.外から車のクラクションを 連打したような音が聞こえます。 鳴っている時間は20秒から30秒程。 何故このような音が鳴るのでしょうか...